EFO(入力フォーム最適化)とは?

EFOとは、Entry Form Optimization(入力フォーム最適化)の略称です。

補助機能の導入や見やすいデザインへの変更など、入力フォームの操作性を改善する施策全般をさします。

主に、CV率の改善や誤入力防止を目的に実施されるWebマーケティング手法の1つです。

こんにちは。EFOオタクです。本記事は数百以上の入力フォームを見てきたEFOオタクが執筆しています。

ちなみに、私はEFOツールの「フォームアシスト」を通じてEFOコンサルをやっていた人間です。

今回は、EFOの概要からEFO対策の方法、改善事例、おすすめのEFOツールまでまとめました!EFO(入力フォーム最適化)対策の参考になれば幸いです。

▼「フォームアシスト」の詳細はこちら ▼

EFO(入力フォーム最適化)とは?

EFOとは、Entry Form Optimization(入力フォーム最適化)の略称で、Webマーケティング手法の1つです。

一般的に、入力フォームの操作性を改善する施策全般をさします。例えば、入力補助機能を導入したりフォーム全体を見やすいデザインに変更する施策が該当します。

EFO対策を行う=入力フォームの操作性が改善する=離脱が減る=CV率が改善する

EFO対策を行う=入力フォームの操作性が改善する=誤入力が減る=案内メールや郵送物が確実に届く

結論!EFO対策=ユーザーハッピー!企業ハッピー!状態なんですね~。

EFO(入力フォーム最適化)が注目される理由

申し込みや購入直前の入力フォームで離脱させるのは機会損失である!という意識から注目されています。

多くの場合、入力フォームは購入・会員登録・資料請求などの重要なアクションをユーザーに求める場所です。

にもかかわらず、入力フォームでの離脱は最大70%といわれています。

サービスに興味を持っていても、フォームが使いにくいとユーザーは途中で離脱しCVに繋がりません。

EFO(入力フォーム最適化)を行いユーザーが快適に入力を進められる環境を整えることが、結果的に企業にとって利益を生むのです。

前述したユーザーハッピー!企業ハッピー!状態を目指して、皆さんEFO(入力フォーム最適化)対策に取り組まれています。

EFO対策を行うメリット

EFO対策を行うメリットは大きく分けて3つあります。

1:CV率が改善する

例えば、パスワードや借入金額などの入力難易度が高い項目の離脱を減らせばCV率は改善します。

2:トラブルを減らせる

「トラブルを減らせる」、こちらも比較的想像しやすいですね。住所やメールアドレスなどの誤入力を減らせば案内メールや郵送物が届かないというリスクを事前に防げます。

3:LPO対策やSEO対策より簡単

LPはキャンペーンや商品ごとに都度設計が必要ですよね。その度に成功法を探すのは大変です。SEO対策はGoogleなど検索エンジンのアルゴリズムに影響を受けるため、これまた大変です。理由が分からない順位変動に頭を悩ませる日々だと思います。一方、入力フォームはどうでしょう。基本的に項目の変動はなく、いじらないですよね。つまり、一度離脱ポイント・誤入力ポイントを改善すればCV率の高いフォームを維持できるんです。しかも、面倒で難しい項目はどこのフォームも大体同じなので対策しやすいんです。早いとこ勝ちパターンを見つける事が出来る施策なんですね~。

EFO対策の成功事例

EFO成功事例|ボタンの大きさを修正しCV率5.0%改善!

「次へ進む」ボタンを拡大した事例です。ユーザーに求めるアクションのボタンが目立つようにしましょう。

EFO成功事例|アンケート項目を削除し、CV率が5.0%改善!

申込みに不要なアンケート項目を削除した事例です。ページに遷移した際に、項目が多いと入力意欲をそぐ可能性があります。入力のハードルを下げる意味でも本当に必要な場合以外は極力削除しましょう。

EFO成功事例|入力履歴を自動反映し、CV率が16.8%改善!

過去の入力履歴を引き継いで自動反映する機能を導入した事例です。ユーザー途中から入力を開始出来るため入力の負担が減りCV率が大幅に改善しました。

EFO成功事例|パスワード表示機能を導入し、CV率が1.7%改善!

非表示されている内容を任意で表示する機能と条件を満たした際にチェックが付く機能を導入した事例です。ECサイトや会員登録フォームを運営する企業様で導入が進んでいる印象です。

EFO対策だけでCV率改善した成功事例をまとめてを知りたい方

EFO対策5選

入力フォームの離脱を防ぐ、基本のEFO対策を5つまとめました。

1:項目を最小限に抑える

入力負担を軽減するために項目を最小限に抑えましょう。項目を見直す際には「申し込みに必要な項目かどうか」を意識すると良いでしょう。例えば、アンケート項目やキャンペーンの案内は企業側の都合であり申し込み自体には不要なケースが多いです。

2:エラー箇所を明確にする

修正すべきフィールドを具体的かつ明確に提示しましょう。お膳立てしないとユーザーはCVしません。

3:デザインを最適化する

シンプルで視覚的に整理されたデザインを心がけましょう。注意書きで溢れたフォームや、色の多いフォームは煩雑な印象を与えます。デザインは感覚的な問題で難しいと感じるかもしれませんが、いくつかポイントがあります。気になる方は下記記事をご覧ください。

▶入力フォームのデザインについて知りたい方はこちら:【図解】入力フォームをデザインする際のポイント10選!

4:文字の変換作業を自動化する

項目ごとの入力ルールに合わせキーボードを変換するのは大変です。例えば、郵便番号は半角入力・住所の番地は全角入力を求めるケースです。細かいルール設定はエラーと離脱を誘発する可能性が高まります。指定の文字形式に自動変換するEFOツールを導入し、事前にエラーや誤入力を減らす対策をしましょう。

5:入力を自動化する

手入力を極限まで減らす事が途中離脱を防ぐ近道です。方法は大きく分けて2つ。

①:過去の入力履歴を一括で反映させるEFOツールを導入する

入力履歴を自動で反映するEFO機能を導入しましょう。導入する事で再入力の手間が大幅に減ります。特に、再来訪ユーザーは購買意欲が高いためスムーズな入力体験を提供することでCV率を高める事ができます。

②:書類に記載された個人情報を一括で反映するAI-OCRサービスを導入する

運用免許証やマイナンバーカードには、氏名や住所、生年月日など入力フォームで求められる情報が揃っています。撮影データを読み印字された情報を読み取り自動で入力フォームに反映する事でユーザーの入力の手間が削減されます。また、書面の情報をAIが正確に読み取り反映する事で誤入力防止の効果も期待できます。

▶AI-OCRサービスでCV率改善と誤入力防止を同時に叶えたい方はこちら:「NaviCast AI-OCR」

EFOオタクのおすすめのEFO対策3選

数多のフォームを見てきましたがCV率が改善しやすい下記3つです!

「入力の自動化」はEFOツールを導入しないと実現できないですが、CV率改善効果は非常に高いです。

項目を最小限に抑える

デザインを最適化する

入力を自動化する(過去の入力履歴を一括で反映させる)

EFO対策が必要か確認する方法

まずは、皆さんが担当している入力フォームにEFO対策が必要か確認しましょう。

離脱を誘発する危険なフォームの特徴をまとめました。自社のフォームがいくつ該当するかチェックしてください。

該当項目が多い場合は、前述した通りLPOやSEOより簡単なので他施策よりも先に終わらせる事をおすすめします。

▶EFO対策は本当に必要?やるか迷っている方向け!フォーム添削受付中(無料):お問い合わせはこちらから

添削を希望する対象のURLをご記入ください

■チェックポイント

1フリガナ自動入力機能が無い(名前を漢字で入力するとフリガナ自動で反映される機能)

2住所自動反映機能が無い(郵便番号から逆引きして住所を自動反映してくれる機能)

3パスワード表示機能が無い(●●●で入力される文字を表示させる機能)

4メールアドレスのドメインが候補表示されない(@以降のドメイン候補表示・自動反映が出来ない)

5アンケート項目が多い(~2個までは許容・3個以上は危険)

6ページ上部に守りに入った注意書きや申し送り事項が沢山

7記入例が項目の外側にある

8フォントサイズが全て同じでフォーム全体に強弱が無い

9戻るボタンと次へボタンが同じ大きさ

10次へボタンが左、戻るボタンが右の配置(次へ・戻る)

11必須項目と任意項目の差がわかりづらい(必須項目を伝える=最短ルートの提示)

12メールアドレス項目が2つに分かれている(□@□←こういう状態)

13電話番号と郵便番号項目のハイフン有無が分からない(ハイフンいるの?いらないの?)

14再来訪した際に過去の入力履歴が引き継がれない(再来訪した際に過去の入力履歴が自動反映されない)

15サクサクっとチェックできない程、自社のフォームを最近見てなかった!

どうでしたか?

ちなみに、金融商材の入力フォームは問答無用でEFO対策をやりましょう。クレジットカード申し込みフォームや、口座開設フォーム、保険加入フォームなどです。

理由は、離脱ポイントの温床だから!とにかく項目が多くて面倒だし入力を躊躇する項目が多いです。例えば、借入金額・勤務先の電話番号・車検証の情報項目などです。

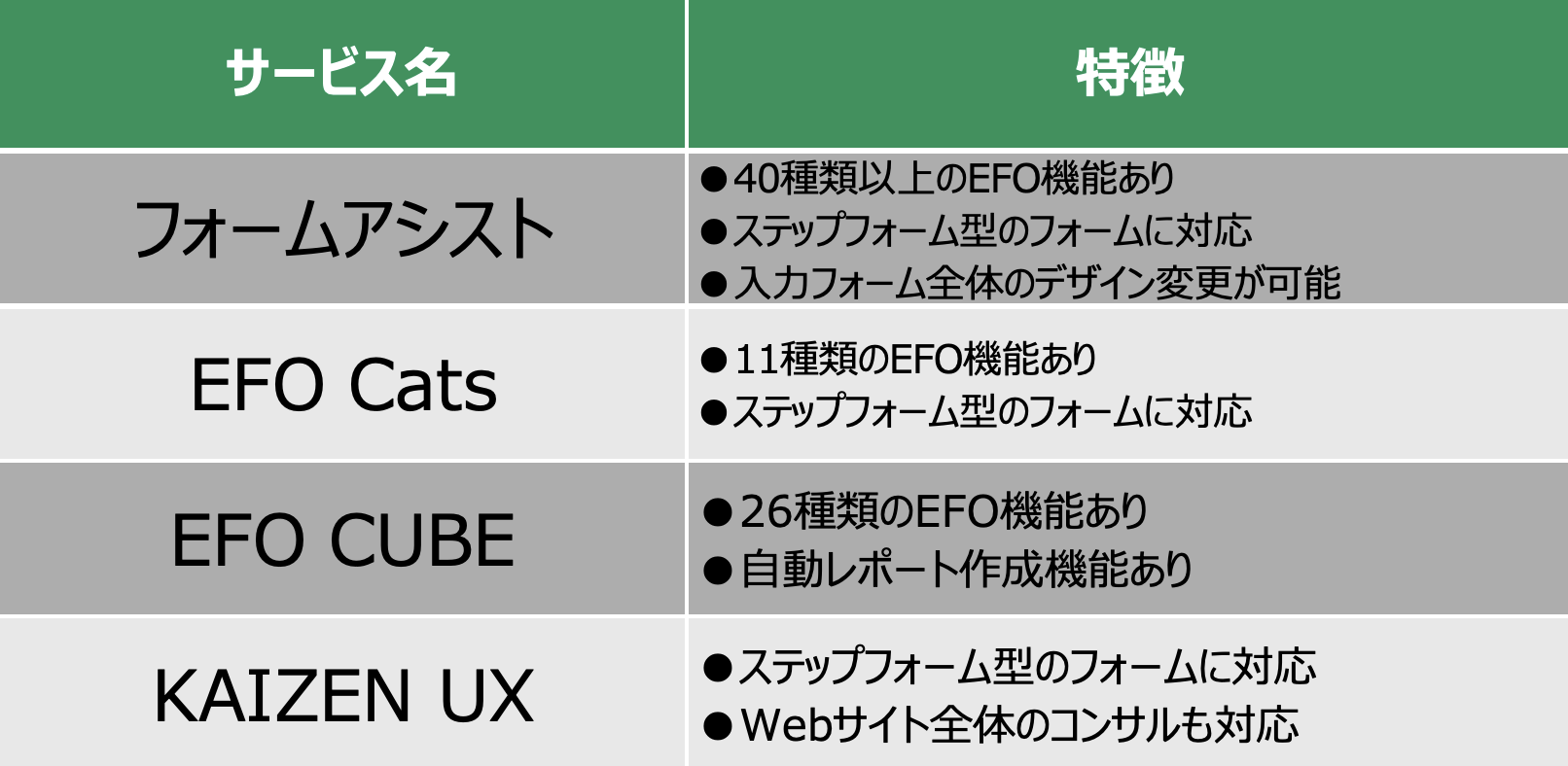

おすすめのEFOツールは?

一部まとめました。何でも出来て知見が多いのは「フォームアシスト」です。

フォームアシスト:10年連続シェアNo.1のEFOツールです。機能の多さやステップフォームを含め柔軟にデザイン変更を行える点が特徴です。機能の導入と流行デザインをフォームに取り入れたい場合におすすめです。

EFO Cats:ステップフォーム特化型のサービスです。既存の入力フォームをタグの設置のみで手軽にステップフォーム化できます。EFO機能も付いているため、手軽にステップフォーム化したい場合におすすめです。

EFO CUBE:自動レポート機能がついている点が特徴です。工数を割くことなく計測データを活用できるため、解析に時間をかけたくない場合におすすめです。

Kaizen UX:ステップフォームに対応したサービスです。UX/DXのプロフェッショナルから専門性の高い提案を受ける事が可能です。CV率改善にむけて外部からの伴走が必要な場合におすすめです。

▶EFOツールの選び方と比較表が欲しい方はこちら:【無料】EFOサービスの選定ポイントとEFOサービス比較表

まとめ

EFO(入力フォーム最適化)とは、会員登録や資料請求フォームの操作性を改善し、ユーザーの入力体験を向上させる施策です。これにより、入力時のストレスを減らし入力フォームからの離脱を防ぎます。EFO対策を実施することで、CV率を改善し成果を生むことができます。具体的な施策としては、入力項目の見直しや自動入力機能の導入、デザインの最適化などがあげられます。集客したユーザーをCV直前の入力フォームで失わないためにもEFO対策を実施してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

Q:EFOとは?

A:EFOとは、Entry Form Optimization(入力フォーム最適化)の略称です。補助機能の導入や見やすいデザインへの変更など、入力フォームの操作性を改善する施策全般をさします。

主に、CV率の改善や誤入力防止を目的に実施されるWebマーケティング手法の1つです。

Q:EFOを行うメリットは?

A:EFO(入力フォーム最適化)を行いスムーズな入力環境を提供する事で、途中離脱の削減やCV率改善効果を期待できます。また、少ないアクセスでも成果が出しやすくなるため広告費の無駄を減らす事が可能です。

Q:EFOの具体策は?

A:項目を最小限に抑える・エラー箇所を明確にする・変換作業の自動化・見やすいデザインへの変更・入力の自動化などが該当します。

Q:EFOツールの比較表が欲しいです!

A:こちらから無料でダウンロードしていただけます!EFOサービスの選定ポイントとEFOサービス比較表

Q:フォームアシストのEFO機能について知りたいです

A:こちらからご確認ください!>「フォームアシスト」の機能一覧

Q:入力しやすいフォームとそうでないフォームの違いを知りたいです!

A:こちらをご確認ください!「めちゃくちゃ使いにくい」入力フォームを作ってみた。

Q:Webマーケティングに使えるサービスは?

A:株式会社Lumiiが公開した「マーケティングDXカオスマップ2025年版」ご確認ください。EFOカテゴリに、弊社のForm Assist(フォームアシスト)も掲載中です。

フォームアシスト導入事例

ナビキャスト フォームアシストの実績と技術

- 2010年度のASP/SaaSアワードグランプリ受賞

- 特許取得済み(特許第4460620号)

- 導入数: 5,000フォーム以上(2025年6月現在)